北上洗牙真系要每年做一次?

近年好多人週末「北上」放鬆,順手做個牙科護理都好普遍。「北上洗牙」變成關鍵字,但係洗牙係咪真系一年一次就夠?定係有人要半年、甚至三個月就做?唔好靠網上流傳嘅「萬能公式」,先了解自己口腔狀況同風險,先至搵到啱你嘅節奏。

洗牙係咩?同美白有乜唔同

洗牙(多數用超聲波)主要係震走牙石同牙菌膜,順便做拋光,等牙齒表面滑啲,之後冇咁易積垢。佢唔係美白療程,唔會將牙齒「漂白」,只係還原你本身嘅顏色。同時,洗牙唔會磨走健康牙質;清走牙石之後覺得牙縫變大,多數係因為牙肉消腫,露返真面目。

一年一次係咪啱曬所有人?

「每年一次」只係一個大概參考。你幾耐洗一次牙,睇三樣嘢:你有幾易積牙石、你有冇牙周病風險、同你日常清潔做得幾好。

- 低風險:牙肉少出血、口氣正常、牙石積得慢。大約9至12個月做一次洗牙,加埋例行檢查,多數夠。

- 中風險:間唔中牙肉出血、食完嘢易有牙垢、牙縫比較擠。大概6個月一次較穩陣。

- 高風險:吸煙、糖尿病、懷孕、戴緊牙齒矯治器、做過植體、有牙周病史、口呼吸人士。可能需要3至4個月就覆診,同時做牙周評估同深層清潔。

影響你頻率嘅生活因素

- 刷牙手勢:冇用到巴氏刷牙法、刷得太快,牙菌膜就清唔乾淨。

- 牙線/牙縫刷使用:每日有冇清理牙縫,係關鍵。

- 飲食習慣:咖啡、茶、酒精、甜食、煙草都會令色素同牙垢易黐。

- 唾液分泌:口乾、長期口呼吸,牙石會積得快。

- 牙齒排列:牙齒擠迫、牙縫多死角,清潔難度高,自然要密啲洗。

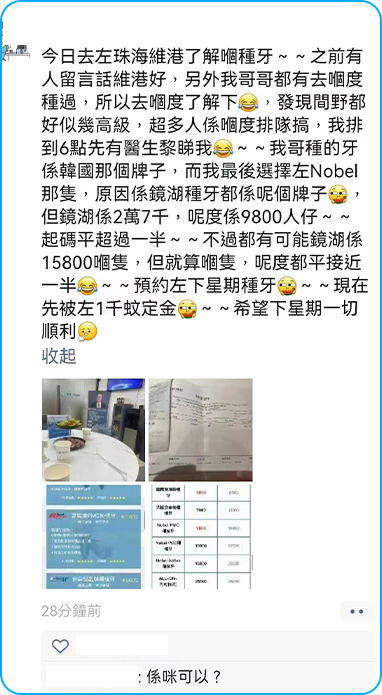

諗住北上

洗牙?呢幾點要留意

北上洗牙未必係問題,但要有計劃:

- 問清有冇完整檢查:包括牙肉狀況評估、牙周袋

測量,唔好淨係「走一走牙石」就算。

- 溝通病歷:之前有冇牙周病治療、藥物敏感、心血管或其他慢性病,最好預先講。

- 消毒同保養:工具消毒流程、一次性用品有冇足夠,問清楚先安心。

- 跟進安排:如果需要分段清潔或敏感處理,返港之後點樣銜接?保持同固定牙醫嘅紀錄,唔好斷線。

- 語言同期望:講清楚你怕痛、對敏感、對拋光嘅取向,避免誤會。

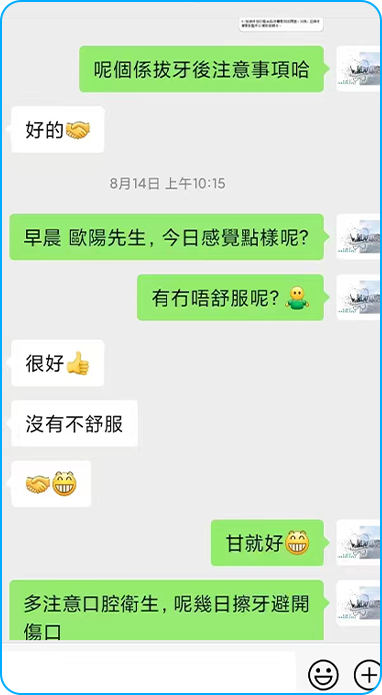

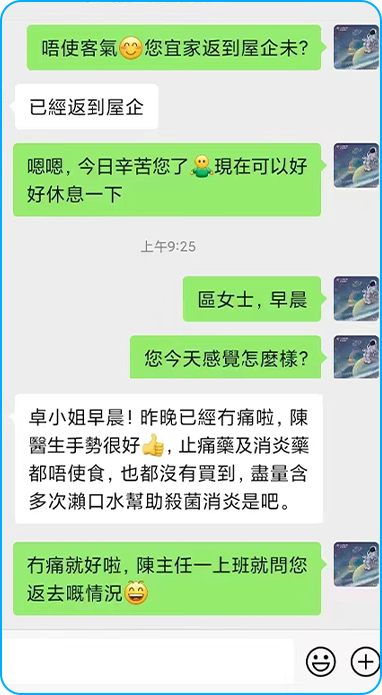

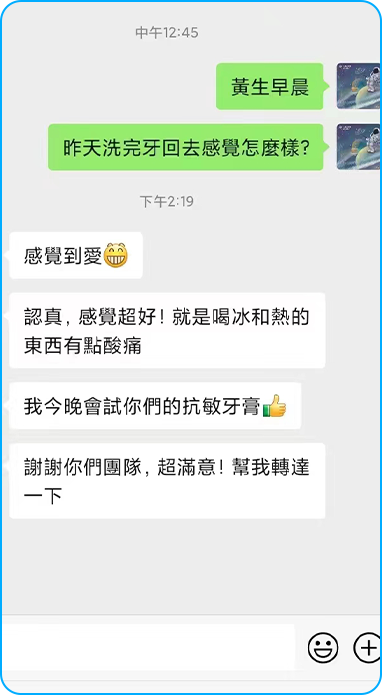

洗牙之後點樣照顧

- 一兩日內遇冷熱可能有啲敏感,屬正常;避免即時進食極冷極熱或超酸食物。

- 當日唔好即刻做高強度運動或飲酒,畀牙肉有時間休息。

- 如果持續流血、腫痛、口臭加劇,就盡快覆診。

家居護理先係根本

洗牙係「大掃除」,日常先係「每日抹塵」。想拉長下次洗牙嘅間隔,呢啲習慣好重要:

- 早晚至少兩分鐘刷牙,軟毛牙刷,45度巴氏刷牙法,輕手為主。

- 每日用牙線;牙縫大嘅位置加用牙縫刷。

- 飲完茶咖啡用清水漱口,減少色素黐附。

- 漱口水只係輔助,唔可以代替刷牙同牙線。

- 清舌苔,減少口氣。

- 見到牙肉退縮、刷牙流血、牙齒鬆動、咬落有痛,就唔好等,下次即刻檢查。

幾時需要提早洗?

以下信號唔好拖:

- 持續牙肉出血或口臭

- 牙肉紅腫痛、咀嚼無力

- 牙縫卡食物愈嚟愈頻密

- 牙齒對冷熱突然變得敏感

- 戴緊矯治器、做完植體後初期幾個月

總結:北上洗牙要唔要每年做一次?冇標準答案。重點係因人而異:由你嘅口腔衛生習慣、風險因素,同牙醫檢查結果去定返頻率。有人一年一次已經好靚仔,有人半年甚至三個月一轉先穩陣。無論喺邊度洗,都要重視檢查、清晰溝通、同埋有跟進。做好日常護理,再配合合適嘅洗牙節奏,先係保住牙齒長期健康嘅王道。